2025年4月9日下午,由北京市东城区教育科学研究院和中国科学院计算机网络信息中心联合主办,以中学物理教师为主体的东城区教师们走进了中国科学院物理研究所,开展了一场内容丰富的科研现场体验活动,为中学物理教学注入了前沿科研的新鲜力量。

参观所史展:触摸物理所的辉煌历程

活动伊始,教师们参观了中国科学院物理研究所所史展。通过文图、实物、多媒体等形式,系统梳理了物理所自1928年成立以来的发展脉络。展览分为“发展历程”“科技成果”“群英荟萃”“国际交流”四大板块,展出140余幅历史照片、80余件实物及文件复制件,生动呈现了物理所的科研成就与文化传承。

教师们在参观中了解到,物理所是如何建立的,通过珍贵档案和早期科研设备,再现了物理所在抗战期间辗转昆明、重庆等地的艰苦历程,以及新中国成立后在凝聚态物理、量子科技等领域的开拓性工作。展览展示了物理所众多杰出科学家的贡献,包括赵忠贤(高温超导研究)、陈立泉(锂电池研究)、方忠(拓扑物态理论)等院士的科研成果与个人故事。展品中不乏丁燮林、陈宗器等先驱亲属捐赠的珍贵实物,如首任所长丁燮林之子丁大宇提供的家族史料,以及吴乾章研究员之子吴光恒捐赠的父辈手稿。这些实物进一步丰富了历史细节,让教师们深刻感受到物理所的科研精神与文化传承。

超导国家重点实验室:探索超导前沿

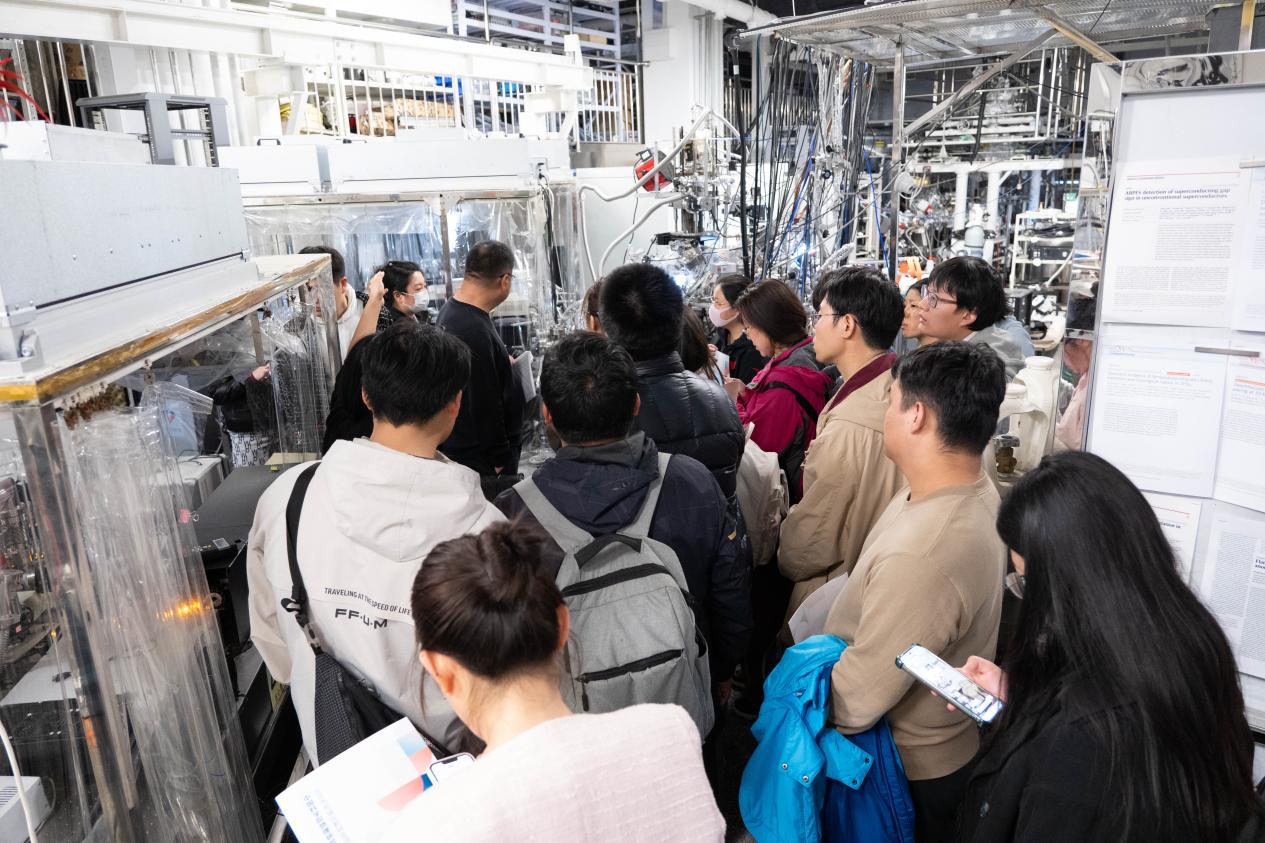

随后,教师们走进超导国家重点实验室。该实验室于1987年经国家计委批准筹建,1991年通过验收并正式向国内外开放,是国内超导研究的重要基地和国际学术合作的重要窗口。实验室的研究方向涵盖新超导体的探索、高温超导机理研究、薄膜制备及器件应用等多个领域,一直处于国际超导研究的前沿。

在参观过程中,教师们详细了解了实验室的重点研究方向,包括超导薄膜与高通量超导研究(SC2组)、介观尺度超导体中宏观量子现象的研究(SC3组)、高温超导体及机理研究(SC4组)等。实验室展示的无液氦稀释制冷机实现10mK极低温突破的里程碑成果,让教师们对超导技术的应用前景充满期待。

磁学国家重点实验室:聚焦磁性物理

磁学国家重点实验室源于1934年建立的中央研究院物理所现代磁学研究室,1987年被批准为中国科学院磁学开放实验室,1995年正式成立磁学国家重点实验室。实验室以磁性物理的基础研究为指导,重点研究稀土过渡族金属间化合物、氧化物、自旋电子学等材料的磁性及多场调控。

在参观中,教师们了解了实验室的六个课题组及其研究方向,包括自旋电子学材料与器件(M02组)、新兴磁性材料及其多场调控(M03组)、磁性纳米结构与飞秒磁性(M04组)等。实验室展示的磁性拓扑新材料、超常规磁电量子功能材料等前沿成果,让教师们对磁学研究的广阔应用前景有了更深刻的认识。

专家研讨交流:连接科研与教学

在专家研讨交流环节,中国科学院物理研究所的张颖研究员和方少波副研究员分别围绕磁性材料的前沿应用与超快激光技术的最新进展展开深入讲解,并结合中学物理教学实际,与教师们共同探讨如何将复杂科研成果转化为教学资源。张颖研究员通过拓扑磁畴结构的研究热点,展示了微观磁学原理在信息存储领域的创新应用;方少波副研究员则以2023年诺贝尔物理学奖为契机,解读阿秒激光技术突破亚周期电子动力学的科学意义。教师们结合教学中遇到的难点问题,与专家展开热烈互动,围绕“如何设计实验激发学生对微观物理现象的兴趣”“如何用生活案例阐释前沿科技”等议题展开讨论。专家们提出的“磁性材料可视化实验”“激光脉冲模拟演示”等教学建议,为中学物理课堂注入了科研思维与创新活力,实现了科研前沿与教育实践的深度融合。

本次“东城区教师走进中国科学院物理研究所”活动,通过参观所史展、超导国家重点实验室和磁学国家重点实验室,为中学物理教师提供了深入了解前沿科研的机会。教师们纷纷表示,此次活动不仅拓宽了学术视野,也为课堂教学和实验教学提供了新思路。通过将科研成果转化为教学资源,他们将在课堂上激发学生的科学兴趣,培养学生的创新思维,为中学物理教育注入源源不断的活力。